最近、ネット上で公務員の給与をランキング化した「Tier表」等を見かけることがあります。しかし、これらの情報は現実と大きく乖離していることも多いと感じるため、本サイトにおいても、特定のルールのもとで、国内の公務員の給与についてランキング化することとしました。

なお、筆者は国家公務員(総合職)と地方公務員を両方とも経験しております。

世間(ネット)における認識の乖離

特に国家公務員の給与は世間における認識と大きく乖離している印象です。どちらかというと、世間では低く見積もられていることが多いです。

このことは以下の記事でも触れておりますが、かつて人事院が公表していた国家公務員の給与モデルには超過勤務手当等を一切含んでいないという問題がありましたが、現在もその情報がネット上で独り歩きしているということに起因しています。

たとえば、私がSNSやブログで見かけたものでは警視総監の年収が1,600万円程度と紹介されていましたが、警視総監は指定職俸給表の7級に該当しますので、実際には軽く2,000万円を超えてきます。

また、よくある誤りとして国家総合職の平均年収が730万円等と紹介されている「Tier表」や動画等も見かけますが、平均年齢が40歳強程度だとして、多くの国家総合職であれば7級室長に上がっているタイミングですので、平均年収は1,000万円程度と考えるのが妥当です。

公務員の給与体系は、国家公務員であれば一般職給与法や人事院規則において定められ、地方公務員であれば各自治体の条例や規則において定められていますが、いずれも公表されているものです。

根拠となる法規が公表されているにもかかわらず、世間では現実と乖離して認識されていることが多いです。

ランキング化のルール

それでは、今回の記事で作成するランキング化における基準について記します。中身だけ見たいという方は、飛ばしていただいて大丈夫です。

- ランキングは、特定の職あるいは試験種ごとに作成する。

- 国家公務員と地方公務員のいずれも対象とする。

- 主に行政系公務員を対象とする。

- 特定の職あるいは試験種の平均的な年収をもって比較する。

- 一般職の公務員を対象とする。

「特定の職あるいは試験種の平均的な年収をもって比較する。」の意義についてですが、たとえば、国家公務員総合職の試験種であれば、在職する職員の平均年齢が40歳強であり、平均年齢における平均年収は1,000万円程度といえます。

一方、特別区Ⅰ類の試験種であれば、平均年齢は40歳強ですが、中には、早期に昇任を繰り返して課長級に到達して1,000万円程度の給与を得られている方もいらっしゃいます。しかし、特別区Ⅰの40歳強時点でのボリューム層は主任級職であり、その時点での平均年収は700万円程度であるため、特別区Ⅰ類の試験種の平均年収を取り、「700万円」とします。

「一般職の公務員を対象とする」の意義ですが、ここでいう「一般職」とは、「国家公務員総合職」に対置される「国家公務員一般職」のことではなく、「特別職の公務員」に対置される「一般職の公務員」のことを指しています。

職業的な公務員を対象としてランキングを作成したいという趣旨がありますので、内閣総理大臣、国務大臣、国会・地方議会議員、自治体の長等の特別職の職員についてはランキングの対象から除外します。ただし、例外的に、特別職の公務員であるがランキングに含めたものもあります。

ちなみに、「特別職の公務員」に対置される「一般職の公務員」の違いについては、以下の記事で触れておりますので、よろしければご覧ください

それでは、ご覧ください。

公務員の給与(年収)のランキング

公務員の給与(年収)を職又は試験種別に高い順に並べてランキング化すると、以下のとおりです。

EX+:年収2300万円以上

- 事務次官

- 事務総長

- 統合幕僚長

- 警察庁長官、金融庁長官、消費者庁長官

全ての常勤の一般職の公務員の中で最も給与が高いのがこの群です。基本的には国家公務員総合職としていずれかの省庁に採用されたあと、数十人の同期の中で最も出世した一人が就くことのできるポストです。

一般職給与法上の指定職俸給表のうち、最高号俸にあたる8号俸に該当する職員です。

国家公務員が約60万人、地方公務員が約280万人いると言われておりますが、対してこの指定職8号俸に該当するのは数十名程度で、割合でいえば極めて希少です。10万人に一人という見方もできるので、割合にして0.001%です。

ちなみに東大出身者が多数を占めますが、現在は国家公務員総合職自体の人材の多様化が進んでおりますので、この傾向は中長期的には和らぐと考えられます。

ちなみに、警視総監と警察庁長官の関係は、直接的に上下関係を明示されているわけではありませんが、このランキングのとおり、俸給表上では警察庁長官の方が上位に位置付けられています。

年齢でいうとおおむね60歳くらいです。

EX:年収2000万円程度

- 外局としての〇〇庁長官(文化庁、特許庁、林野庁長官等)

- 陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長

- 本省 官房長

- 本省 局長(財務省主税局長、理財局長等の上位局長)

年収2000万円程度の公務員は、代表的なものを挙げると以上のとおりです。本省の外局としての〇〇庁の長官や、幕僚長、本省の官房長等が該当します。

いずれも指定職俸給表の5~7号俸に該当する職です。

いずれも国家公務員総合職として採用された後に出世に大きく成功した例であり、公務員全体としてはほんの一部に過ぎません。

こちらも年齢でいうと定年間際です。

EX-:年収1500~2000万円程度

- (国)本省 局長(一部)

- (国)本省 審議官

- (国)本省 部長

- (国)県警察本部長

- (国)税務大学校長

- (国)気象大学校長

- (国)地方経済産業局長

- (国)地方農政局長

- (地)東京都 局長

続いて、年収1500万~2000万円程度の職として以上のものが挙げられます。該当する職は多数ありますので、かなり抜粋して掲載しています。

いずれも、国家公務員総合職として採用されたのちに、順調に出世した方の最終ポストであることが多いです。国家公務員総合職出身の方でもここに到達しない方の方が多い印象です。まだまだ全体的には極めて希少なポストです。

また、全て定年間際のポストです。

地方公務員としては、東京都の局長は1,500万円を超える場合もあります。東京都は職員数自体のボリュームがかなり多いため、割合としてはかなり小さいですし、局長まで上り詰めることのできるのはほんの一部の職員です。

また、ここから地方公務員のポストも混在するため、国家公務員の場合は「(国)」、地方公務員の場合は「(地)」と付すことにします。

S+:年収1400万円程度

- (国)本府省課長級(10級)

国家公務員総合職の多くの場合の最終ポストである本府省課長級が、年収1,400万円強程度です。最速でキャリアを歩んでいる国家総合職の場合は50歳くらいまでにここに到達しています。

S+:年収1300万円程度

- (国)本府省課長級(9級)

- (地)東京都 部長

- (地)府県庁 局長(上位地域)

- (地)政令指定都市 局長(上位地域)

続いて、年収1,300万円程度となるのは、以上のとおりです。国の本府省課長級のうち9級課長は、1300万円には満たないことも多いと思います。より正確にいうと1,250万円くらいのイメージですが、1200万円というよりはこちらかなと思いましたので、ここに整理しました。年齢でいうと国家総合職で最速の場合45歳くらいです。

また、地方公務員の場合、地域手当の支給割合が高めの府県の県庁や政令指定都市の給与も1,300万円程度の水準となります。たとえば東京都ではモデル給与を公開していたことがあり、50歳部長級で1,300万円としています。そのほかのポストも年齢でいうと50代くらいで到達できるイメージです。

S-:年収1200万円程度

- (地)道府県庁 局長(地方)

- (地)政令指定都市 局長(地方)

- (地)特別区部長

続いて、1200万円程度となるのは、地方公務員の最上級ポストが多いです。

道府県庁や政令指定都市のうち地域手当の割合が低めの自治体の局長級や、特別区の部長級等が該当します。

いずれも、40代で管理職(課長級)に上がったあと、更に年数を積む必要があるため、50代くらいで到達できるイメージです。

A+:年収1100万円程度

- (国)本府省 室長級(8級)

- (地)道府県庁 部長

- (地)政令指定都市 部長

続いて、年収1,100万円程度となるのは、国の室長級のうち上位にあたる8級の職員です。国家総合職が課長に上がる前のポストで、40代で就いていることが多いです。

地方公務員の場合、道府県庁や政令指定都市の最高幹部です。年齢でいうと50代くらいです。

A:年収1000万円程度

- (国)本府省 室長級(7級)

- (地)東京都 課長

- (地)特別区 課長

- (地)政令指定都市 課長(上位地域)

- (地)市役所 部長(上位地域)

続いて、年収1,000万円程度に該当するのは、国家公務員の場合俸給表の7級、本府省の室長です。このあたりから国家一般職でも定年までに到達できる現実味を帯びてきます。国家総合職の場合は40歳くらいのことが多いです。

地方公務員の場合、東京都の課長、特別区の課長、地域手当の支給割合の高い政令指定都市の課長、地域手当の支給される市役所の部長等が該当します。東京都や特別区ではかつて職員のモデル給与を公開していましたが、いずれも45歳課長級で1,000万円を超える程度とされていました。

A-:年収900万円程度

- (国)本府省 課長補佐級(6級)

- (国)地方出先機関の幹部

- (地)道府県庁 課長

- (地)政令指定都市 課長(地方)

- (地)市役所 課長(上位地域)

続いて、年収900万円程度に該当するのは以上です。

国家公務員の場合、6級課長補佐の場合この水準です。国家総合職であれば35歳くらい、遅くとも40歳くらいまでに到達しているはずです。その他、国家一般職の場合でも定年までにこれ以上の水準に達していることが多いです。

その他、地方(地域手当の支給割合が高くない地域)の地方公務員の課長級がこの水準に該当します。

B+:年収800万円程度

- (国)本府省係長級、課長補佐級(4~5級)

- (国)地方出先機関の管理職

- 市役所 課長(地方)

続く800万円程度に位置する公務員は意外と少ないです。

地方公務員の場合であれば、しいていえば特別区の統括係長(課長補佐に近いイメージの職)等が該当します。

ただ、道府県庁等では、その次の段階である課長級に昇進した瞬間に900万円近くに跳ね上がるため、この年収800万円程度という水準は、地方公務員の給与体系ではいわば狭間となっており、一気に飛び越えていかれることも多いです。たとえば奈良県庁は職員の給与モデルを公開していますが、50歳の課長補佐級職員の給与が700万円程度であるのに対して、その一つ上の課長級職員の給与は900万円程度となっています。

市役所では、地域手当の支給額が小さい場合には課長級職員の年収が800万円くらいのとこもあります。

B:年収700万円程度

- (国)本府省係長(3級)

- (国)地方出先機関 課長補佐

- (地)都道府県庁職員の平均

- (地)政令指定都市職員の平均

- (地)特別区Ⅰ類職員の平均

この辺りが全ての公務員のボリュームゾーンです。

国の公務員の場合、本府省の係長級(3級)で700万円くらいです。国家総合職であれば20代、本府省採用の国家一般職であれば30歳で到達します。地方出先機関採用の国家一般職であれば、ここに到達するまでにもっと大きな年数を要します。

地方公務員の場合は、主任、主査、係長等のボリュームゾーンの職級において700万円前後の給与水準となります。地方公務員の場合は、管理職以上に昇格すれば一気に給与は跳ね上がりますが、全体で見れば管理職以上になる職員の割合は小さいため、結果として、職員全体の平均的な給与(年収)は700万円程度に落ち着くところが多いです。

B-:年収600万円程度

- (国)本府省主任(2級)

- (国)地方出先機関職員の平均

- (地)地方市役所職員の平均

続いて、年収600万円程度の水準としては、国家公務員の場合、本府省の主任級職員のほか、地方出先機関の職員の平均はこのあたりに落ち着きます。割合としては霞が関よりも地方出先機関で働いている職員の方が圧倒的に多いため、上述のように1,000万や2,000万円程度の給与を得られる職もある一方で、国家公務員全体の平均を取れば、600万円~700万円程度がくらいになります。したがって、以下のように言うことができます。

国家公務員の平均年収は700万円弱に落ち着くが、大多数の地方出先機関の職員に引っ張られているというカラクリがある。国家総合職や本府省採用の国家一般職の場合にはより高い給与水準となる。

一方、大卒区分の試験種であれば、これを下回るような試験種、あるいは職は基本的には見当たりません。

地方公務員の場合、地域手当が支給されないが、支給割合が小さい地域の市役所等では、職員の平均年収が600万円程度のところもあります。ただし、地方公務員の給与体系はラスパイレス指数によっておおむね国家公務員の水準と同様になるように決められていますので、国家公務員と同様、平均年収がこれを下回る試験種や職は基本的に見当たりません。

C:年収500万円程度

- (国)採用2年目から15年目くらいまでの給与水準

- (地)採用2年目から15年目くらいまでの給与水準

世間全体から見れば、年収500万円というのは平均的かやや高いくらいの給与水準であると思いますが、公務員としては通過点です。

特に最近は初任給が引き上げられているため、試験種や勤務地によっては、4月に新規採用されたのち、期末勤勉がフルに支給される2年目の段階で500万を超えてくるようなことも珍しくないです。

地方の市役所の地方公務員や、地方の出先機関の国家公務員であれば、2年目でも400万円くらいの給与水準ということもありますが、その場合でも徐々に昇給しておおむね15年目くらいまでにはより600万円以上の給与水準に達することになります。

まとめ(Tier表)

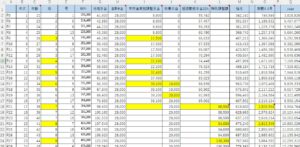

以上です。以上を簡単に一つの表にまとめると以下のようになります。

「主な試験種、職」の欄のうち、地方公務員のものには下線を引いています。

| 公務員の平均年収のランキング(主に行政系) | ||

| ランク | 平均年収額 | 主な試験種、職 |

| EX+ | 2,300万円以上 | 事務次官、事務総長、統合幕僚長等 |

| EX | 2,000万円程度 | 〇〇庁長官、本省官房長等 |

| EX- | 1,500~2,000万円程度 | 本省局長、本省審議官、東京都局長 |

| S+ | 1,400万円程度 | 本府省課長 |

| S | 1,300万円程度 | 本府省課長、東京都部長、府県庁・政令市局長 |

| S- | 1,200万円程度 | 府県庁・政令市局長、特別区部長 |

| A+ | 1,100万円程度 | 本府省室長、府県庁・政令市部長 |

| A | 1,000万円程度 | 本府省室長、東京都・特別区課長 |

| A- | 900万円程度 | 本府省課長補佐、道府県・政令市課長、上位市役所課長 |

| B+ | 800万円程度 | 本府省課長補佐、地方出先機関管理職、市役所課長 |

| B | 700万円程度 | 本府省係長、地方出先機関課長補佐、都道府県・政令市・特別区平均 |

| B- | 600万円程度 | 本府省主任、地方出先機関平均、地方市役所平均 |

| C | 500万円程度 | 地方・国家問わず新卒後暫くの間 |

おすすめ記事など

現に公務員試験の受験生の方や、受験を検討されている方には、以下の記事等もおすすめです。