国家総合職と聞くと、東大の卒業生ばかりという印象を抱く方がいらっしゃるようです。

とある受験生の方から「最低でも早稲田大学くらいじゃないと(採用されるのは)厳しいと思うから官庁訪問しない。」と面と向かって言われたことがあります。果たして本当でしょうか。

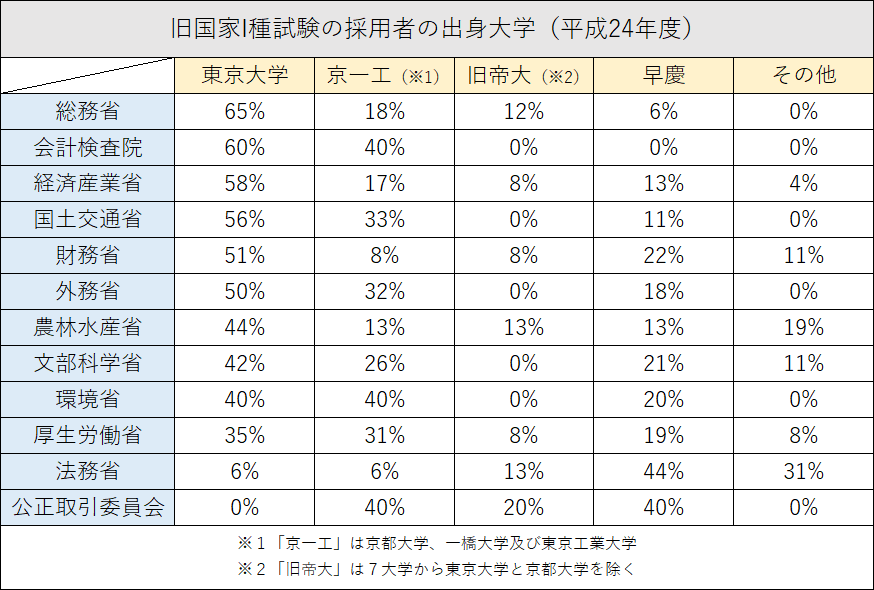

かつての採用者の出身大学の割合

国家総合職試験がその前身の国家Ⅰ種試験だった平成24年度までは、採用者の出身大学及びその学部・研究科が公表されていました。10年以上前のものではありますが、今回、当時の公表資料から確認ができたものについて、省庁別に出身大学の割合を算出しましたので、ご覧ください。

集計基準(押すと開きます。)

・国家総合職の前身である国家I種試験の採用者数を基に集計している。

・国家総合職を独自に採用している外局がある省庁においては、当該外局の採用者数を含む。

・データが拾えなかった省庁は掲載していない。

・すべて事務系のみを対象としている(技官は含まない。)。

いかがでしょうか。これだけ見ると、少なくとも以前の国家総合職試験においては、採用者のうち、東大の卒業者または修了者の占める割合が圧倒的に大きかったことを認めざるを得ません。ちなみに、ピックアップした官庁全体で見ると東大出身者の割合は47%です。

かつては採用者の半数近くが東大出身者であったことが分かります。

しかし、これは過去に限ったことあり、詳細は後述しますが、今は全く違う様相を見せています。かつては、多くの東大出身者が官僚になり、「東大生=官僚」の図式が一人歩きしていました。そして、そのような状況下で、他大学の学生は「どうせ無理だ」と受験を諦め、また東大生ばかりが受験、官庁訪問するということが繰り返されていたように思います。これは、ニワトリが卵を産み、孵った卵がまたニワトリになるという、因果関係の再生産のような現象が生じていただけなのです。

現在のところ、実際には旧帝大や早慶の学生でなくても、挑戦さえした学生は次々と合格、内定を手にしています。余談ですが、これは株式投資において、ファンダメンタルズ的な要素が無いにもかかわらず特定の月に相場の強弱が生じるアノマリーのような話に似ていると感じます。また、かつて日本において「丙馬(ひのえうま)」の年に出生率が急落していた現象にも通じるものがあると思います。

非東大生でも、非旧帝大生でも、国家総合職として内定を得ることは普通に可能です。学校歴によって極端にハードルが高くなるようなことはあり得ません。

最近はどうなのか

「東大生の官僚離れ」と揶揄される昨今においてはどうでしょうか。具体的に公表されているデータなどは見当たりませせんが、私が霞ヶ関で過ごす中での感触をお伝えします。

最近では、霞ヶ関全体で見て、新規採用者のうち東大の出身者が占める割合が2〜3割程度という感触です。現在も、国内の大学の中で最も採用者が多いのは東大に違いないと思いますが、その傾向は和らぎつつあり、霞が関では人材の多様化が進んでいます。

「大学群」というくくりで見ると、現時点で採用者の出身大学のボリューム層はいわゆる地方旧帝大グループや早慶あたりだと感じますが、それ以外の大学の出身者の方も相当数増えてきています。(具体的にデータを示すことができないのが残念ですが、本当に、極端に多様化が進んでいます。霞が関が更なる人材の多様化を進めたいのであれば、現在の状況も公表すべきです。)

また、平成24年度のデータにおいてもそうですが、現在も官庁によって出身大学の構成比には明らかな差異があると感じます。個人的な感触に過ぎないためエビデンスレベルは低いですが、警察庁、総務省(自治)、経済産業省及び財務省は東大出身者がまだまだ多いと感じ、未だに過半数が東大出身者なのではないかという省庁もあります。一方、法務省、厚生労働省等では特に様々な大学から採用されているイメージがあります。

最近、採用者が多い大学

また、最近の傾向として、いわゆる旧帝国大学の出身者は多いですが、そのうち東大・京大を除くと、比較的多いのは東北大、次いで北海道大だと感じます。意外にも学生数が多いはずの大阪大と名古屋大は顕著に採用者が少ないです。

これは大阪大や名古屋大の学生が実は東北大や北海道大の学生ほど優秀でないということを示すものでは一切なく、受験者が少ないことに由来するのだと思います。例えば名古屋大はそれを擁する地域(東海圏)からの入学者が多いことで知られており、地元志向が強いことに起因しているのだと考えます。一方の東北大は、全国の様々な都市から学生が集うことで知られています。また、東北大と北海道大には、官公庁との結びつきの強い公共政策大学院が存することにもその理由があると考えます。

私立大学では、平成24年度のデータから分かるように昔も今も圧倒的に早稲田大と慶応大の出身者が多いです。ただ最近はいわゆるMARCH等の出身の方もかなりいらっしゃいますので、是非チャレンジすべきです。これらの大学からは受験者(母数)が少ないだけで、実際の合格率は大学名によって左右されているとは感じません。ちなみに早稲田大はそもそも学生数自体が突出して高いので、大学内の全学生のうち国家総合職に進んだ割合で見ると、早稲田大よりも東北大等の方が高いのではないかと考えています。

同様に、一橋大や東工大の出身者は案外少ないですが、これは学生数自体が少ないことによるのだと思います。特に一橋大は、割合ベースで見るとかなり多くの方が国家総合職に進まれていると思います。

では、何が採否を左右するのか

結局は、採否を左右するのは、官庁訪問が全てです。最終合格時の順位が重要だなどと噂が流れることもありますが採用側は大して気にしていません。

とにかく、官庁訪問において、いかに熱意を伝えられるか、準備してきたことをアピールできるか、議論できるかなどが重要です。

その対策として望ましいのは、官庁訪問に特化した講座を受講しておくことです。上述のとおり官庁訪問において出身校が独立して採否に影響を与えているとは考えられないため、裏を返せば、対策を積めば誰でもチャンスを得られるのが官庁訪問です。

この記事では詳述しませんが、手っ取り早い対策としては、アガルートアカデミーの官庁訪問対策講座のような、官庁訪問に特化した講座を受講しておくことが挙げられます。

官庁訪問の対策については、以下の記事で詳述しておりますのでよろしければご覧ください。

まとめ

- 平成24年度のデータを見ると、国家総合職採用者の多くは東大出身者が占めている。

- 現在は全体的にその傾向は和らいでおり、新規採用者のうち東大出身者は2~3割程度と思われる。

- 現在も、省庁によって出身大学の構成比に大きな違いがある。

- 非東大生でも、非旧帝大生でも、非早慶でも、挑戦さえすれば合格及び内定を得られる。

- 採否を分ける点として、官庁訪問において結果を残せるかどうかが重要である。

山島

山島私の入庁した官庁においても、10年ほど前の世代では、旧Ⅰ種採用の方のほとんどが東大出身者でしたが、年々人材が多様化していることを実感していました。ちなみに、入庁後は他の職員の学校歴なんて気にしたことはありません。それよりも、仕事自体に係ることが重要です。